「匠の記憶」第12回 オフコース ディレクター(当時) 新田和長さん 後編

前回に引き続き、新田和長さんにオフコースのお話を伺った。そして今回は、二人から五人へと、グループが発展を遂げた時代のことを。しかしこれは、単に人数が増えた、ということに留まらず、自らのセルフ・プロデュースで音楽を届けていこうという、そんな宣言でもあったのだ。オフコース・カンパニーを設立し、レコーディングもライヴ活動も、より“自前”でまかない、より積極的に展開していくこととなる。五人がスタジオで頭をつきあわせて生み出したサウンドゆえ、それはそのまま、ステージでも響かすことが出来た。つまり彼らは人数が増えたことで、“等身大”にもなれたのだ。そして長い間蓄積してきたものが、「さよなら」の大ヒットで一気にブレイクを果たし、前人未踏の武道館10日間公演を大成功させる。しかし、これまでで最高のバンドの結束を感じさせたアルバム『We are』のあとに待ち受けていたのは、解散をイメージさせる『Over』と題されたアルバムだったのだった……。

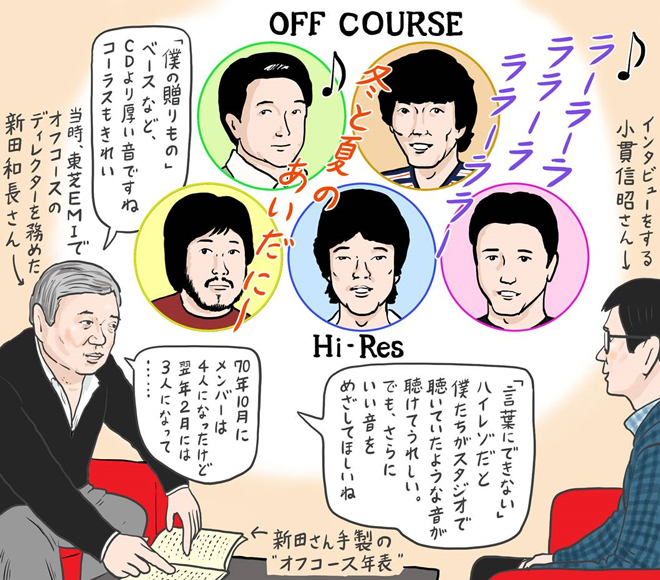

(インタビュー&テキスト:小貫信昭)

インタビューの様子。(イラスト:牧野良幸)

――小田さんと鈴木さんのオフコースに、やがてギターの松尾一彦さん、ベースの清水仁さん、ドラムの大間仁世さんが加わり、5人体制となるわけですが……。

新田 1973年に吉田拓郎から「ビートルズを正確にコピーして演奏するバッドボーイズというバンドがいる。アルバムを制作しデビューさせないか?」という話しをもらいました。そのバッドボーイズのベーシストが清水仁君です。一方、武藤君が担当していた「ジャネット」には松尾君と大間君がいた。武藤君はこの3人をオフコースのメンバーに加えようと考え、流れをつくっていった。バックバンドではなくメンバーとして固めて行ったことが大きなポイントです。確かにオフコースの音は、すでにバンド的にはなっていました。(前編で聴いてみた)「眠れぬ夜」にしても、あれはまだ二人だけの時代だけど、その方向を打ち出してます。

――新田さんは「バッドボーイズ」にも関わりがあったわけですね。で、オーディションしたとか、そういうことではなく、この5人の“バンド”になった、と……。

新田 でもオフコースの音は、すでにバンドっぽくなってはいたんですよね。(前編で聴いてみた)「眠れぬ夜」にしても、あれはまだ二人だけの時代だけど、その方向を打ち出し始めてますしね。

――アルバムでいうと『JUNKTION』『FAIRWAY』のあたりで5人が揃いますね。その頃の代表的な作品を聴いてみましょう。「秋の気配」。

♪「秋の気配」(1977年)

――この曲はファン投票でつねに上位にくる、ということでも知られる人気曲ですけど、想い出などございましたら、ぜひ。

新田 元々、彼等はアコギ2本,或は、アコギと生ピアノという編成であったために見た目からもフォークとカテゴライズされていました。しかし、他の日本の叙情派フォークとまったく違うのは、バート・バカラック、ジム・ウエッブのメロディーやコード感、或は、ポール・ウイリアムスの詞などにも強い影響を受けた正統派ポップスグループでした。74年に発売された2枚目のアルバム『この道をゆけば』ではかなりの曲がスタジオミュージシャンによる演奏に戻ってしまい悲観するようなこともあったと思いますが、そういう時間を経て、「秋の気配」は小田君とヤスさんの目指す音楽が形になった頃のすごい作品だと思います。アレンジも演奏も録音もすごい。ビートの取り方が16ビートで当時ではごくごく稀でした.16ビートで記憶にあるのはユーミンの「あの日に帰りたい」とか「中央フリーウェイ」くらい少なかった。小田君もヤスさんも大事にしていたビート感を高める為に大間ジロー君、松尾和彦君、そして、清水仁君を迎える。「秋の気配」は5人が揃った歴史的な作品なのだと思います。ドラムやパーカッションの演奏や音も驚きでした。清水仁君のあんな知的なベースにも驚いたものです。バッドボーイズの時はビートルズというお手本があった。今度は何も無いところから作り上げるのですから勝手が違ったと思います。仁君は慣れるまでの間、録音に時間がかかることもありましたが、大間君と松尾君の優しさ、忍耐力が助けたし、小田君にとっても仁君の不良性、正直さ、笑顔は救いだったのだと思います。で、その直後ではないけど、『Three and Two』というアルバムが出来上がるんです。本来なら長いこと苦労してきたんだし、“Two and Three”でいいところだけど、新しい三人を敢えてジャケットの“表1”にした。

――あれは画期的、いや、衝撃的でもありました。オフコースは小田さんと鈴木さんだと思ってた人達は、失礼ながら、「こ、この人達、誰?」、みたいな(笑)。

新田 しかも小田君の偉いところは、「五等分でやっていこう」って、みんなに言ったことです。こういう話しを私が披露していいものかどうかいくらか躊躇しますが……一例が給料の額です。いつから3人が正式にメンバーとなったかは分かりませんが、『Three and Two』の頃だとすれば1979年、『FAIRWAY』の頃と考えれば1978年です。オフコースが正式に何時から始まったかについてもいろいろな考え方がありますが、1969年には間違いなくレコードデビューをしています。芸能界の時代に音楽界を目指して、当時の人達とは似て非なる音楽を目指した訳ですから大変な苦労をしています。僕の力不足もあったし……。どう考えても小田君とヤスさんは新しく加わった3人よりかれこれ10年くらい先にデビューし困難な道を切り開いて来ました。ようやく自分たちがやりたい音楽を自由にやれるところまで来たし、ぼちぼちスターの仲間入りも果たしつつあります。普通は先輩であり功労者の2人の給料を多くし新たに加わった3人については少なくするものだと思います。でもリーダーの小田君はメンバーになった以上、新しいメンバーに対して公平、平等にしたということを知って、私は今でも忘れない程の感銘を受けました。小田君はそんなことを話しません。当時、武藤君から聞きました。本来、今回のインタビューは武藤敏史君が受けるのが一番良いのですが、実現しなかったので私は武藤君のことを語ることを条件に出てきたというわけです(笑)。今回は彼のことで言っておきたいことがあります。話にまとまりがなくて悪いけれど……彼が、もう口癖のように“ホップ・ステップ・ジャンプ!”って言っていた時期があるんです。

――と、いいますと?

新田 1978年の春には2人の時代のオフコースの記録、ベストセレクションが発売され、秋には新しい局面を迎えた最初のアルバム『FAIRWAY』が発売されました。その頃、武藤君は翌1979年度中には必ずミリオンヒットを出す!と編成会議や企画会議の席上機会あるごとに宣言をしていた。曲も勿論タイトルも存在しないうちから3部作をホップ、ステップ、ジャンプといった具合に時間をおかずに発売し、3作目は百万枚を売るという計画を打ち上げたのです。そんなにうまくいくものかしらという気持ちがないわけでもありませんでしたが、「武藤理論」と気迫に会社中がまとまりました。気持ちが揃った時の会社は底力が出るものです。メンバーも期待に応えてくれた。この頃は会社は営業的にもオフコースに期待をしてくれ、精神的にも理解者になってくれていた。といっても、長い道のりの中で通過して行った人達から受けた理不尽な経験の記憶はそう簡単には消えるものでもありませんでした。組織変更や人事,経費配分、アーティストの評価など、もう少し考えてくれればどれだけ嫌な思いもせず遠回りをしなかったか? と納得のいかないことは多々ありました。今に見返してやろう!という気持ちは作品づくりの素直な気持ちの中に常に混ざっていたように思う。振り返ってみれば良く会社を辞めなかった。高宮昇社長がいる間は頑張ろうといったウェットと言われるかも知れないがメンタルにはギリギリでやっていました。

――ではここで、“三部作”の最初、“ホップ”の役割を担った「愛を止めないで」を聴いてみたいと思います。

♪「愛を止めないで」(1979年)

――歌だけじゃなく、鈴木さんと松尾さんのツイン・リードの間奏が、まさにバンドの醍醐味も伝わる演奏ですよね。

新田 そうですね。ヤスさんと松尾君のツインリード、カッコ良いですね。イーグルスのホテルカリフォルニアで聞けるジョー・ウォルシュとドン・フェルダーの掛け合いからハモりに入っていくツインギターに匹敵します。イーグルスもオフコースもワイルドであっても知的なロックであることも共通していますね。3人が加わって本当に良かった……。小田君の声が若いですね。遂にやってくれたとうるうるします……。この曲はホップの役割を充分に果たしましたが、もし、ステップの役目で2作目、或いは、ジャンプの役割で3作目に発売されていたらどうだったのだろう等と考えたりします。さっき“時間をおかずに”と言いましたけど(ここで新田さんは持参した“オフコース・メモ”を見る)、79年の1月に「愛を止めないで」を出し、6月に「風に吹かれて」を出し、「さよなら」が12月と、とても短い期間だったわけですよ。そしてご存知の通り「さよなら」で、オフコースは押しも押されもしないバンドになっていったわけですけどね。この頃が会社と一番うまくいっていた時期だと思います。「さよなら」のヒットは、メンバーにとっては音楽をやめてしまいたい程の幾多の困難を乗り越えた結果だとつくづく思う。でもこれは序奏に過ぎないという高い志はみな一様に持っていたんではないかな。

――さて、ここで「さよなら」を聴きたいところなのですが、この作品はオリジナル・アルバムには未収録ということで、ベスト盤のハイレゾ配信化が望まれるところでございます!(※取材日の後日、ファン投票によるセレクション・ベスト『ever』が配信された。試聴・購入はこちらから) ところで会社を「見返してやろう!」というのは、この「さよなら」のヒットで果たすことが出来たのでしょうか?

新田 会社を見返してやろうという気持ちは果たせたのだろうと思います。でも、新しい問題が生じる。それは「さよなら」のヒットで手のひら返しをした人達はこれで一種のゴールのような気分でいるわけだけれど、もっと先の高い山をを登って行こうとする人達との間に存在する問題でしょう。「さよなら」のヒットした1980年はいい年のはずです。6月には武道館公演を2日間やります。11月にはアルバム『We are』が発売され1位を穫ります。私事ですが35歳で制作課長から制作部長に昇格します。武藤君はそのような状況の中で寺尾聰さんとも契約し制作を担当します。翌1981年には「ルビーの指環」とアルバム『Refrection』がとんでもないヒットをします。この場では正確な数字を述べませんが、オフコースの新譜や旧譜のカタログを分母にして、武藤君は一人で会社全体の売り上げの(洋楽も邦楽もビデオも特販もすべての中で)3分の1を売り上げます。さらに、翌1982年には伝説のオフコース武道館10日間公演が行われます。会社の社員一人一人に対する従来の公平感は、もはや能力主義、成果主義の時代において、とりわけ、この業種において不公平感になって来ました。単純に報酬の話をしているのではありません。レコード会社やプロダクションに才能がありやる気のある人財が入って来なくなる。即ち、いずれ会社も無くなる、業界もさびれる。実際、僕が創業したファンハウスも無くなったけれど我々が育った東芝EMIも無くなった。英国のEMIですら無くなった。ビートルズの原盤を持っていた会社ですら……。ジョージ・マーティンさんとは何度もこの辺りの話をしました。あれほどのプロデューサーがEMIを辞めたことを割と軽く捉えていた。金の問題もあったけど金の問題ではなかった。ここではこの問題はここまでにします。オフコースと関係がないからではありません。当然、制作環境は音楽と密接に関係していくのですが……その後のオフコースとハイレゾの話を進めましょう(笑)。

――小田さん自身、「さよなら」の時期は、どうやったらより多くの人達に「受け入れられるか」を意識してたそうですが、もちろんそれは、単に“売れれば”、とも違うような…。

新田 そうですか。「より多くの人達に受け入れられるか」を意識していたんですか? どのような意味か正確には分かりませんが、量的には実現してきているので質的なことも多分に含まれるのではないでしょうか? 小田君の優れた能力のひとつに観察力や分析力を挙げることが出来ます。簡単にブレイクしなかったからこそ多勢のアーティスト達がたどった道、今現在進行形の売れっ子たちを冷静に捉えることが出来たのだと思います。ただ売れるのではなく、どう売れるのか? 業界に利用されないバンドになる為の慎重さ、注意力は時に優柔不断に見える程優れていたと思います。自分達が生涯、「ライフワークとして音楽を続けていくにはどうしたらいいか?」ということを、小田君はずっと考えていた。次男的ポジションかも。長くと言っても、ダークダックス的ではない生き方を。

――80年のアルバム『We are』から、TOTOやボズ・スキャッグスなどを手がけた高名なエンジニア、ビル・シュネーがミックス・ダウンを行うようになります。このあたりは今回のハイレゾ配信においても、とても注目したいところですが……。

新田 僕が東芝音楽工業に入社した1969年、会社にはアンペックスの3チャネルのテープレコーダーしかありませんでした。翌1970年に「赤い鳥」と仕事をするようになってコーラスを多重録音するのに苦労しました.マルチテープレコーダーがないからです。3つのチャンネルをピンポン(移動)させたり2チャンネルから2チャンネルにダビングしたり、ベテランというか先輩のエンジニアからは嫌がられました。面倒くさいとか多重するとS/N比が悪くなるとか。何人も先輩のエンジニア達は逃げて行きました。そんな時に既成概念に縛られない年齢も同じくらいの遠慮なく仕事出来るエンジニアを探しました。徹夜してでもいい音楽をつくろうという熱のある人を。やったことのないことをやろうとする人を……。しかし、徒弟制度のようなものがあって、若いエンジニア達は小川のせせらぎとか鳥の鳴き声とか、蒸気機関車の走る音とか音楽の録音までさせてもらえない状況でした。その中の一人が蜂屋量夫君でした。僕は蜂屋君、通称、8ちゃんを誘いました。案の定、オフコース、ユーミン、サディスティック・ミカ・バンドから寺尾聰まで、いい仕事をしました。オフコースがレコードとライブの音の一致を目指したとき、蜂屋君はPAエンジニアであった木村史郎君にいさぎよくその座を譲り陰に陽に応援をしました。ビル・シュニーがミックスをやるようになった時も蜂屋君は率先してテープを持ってロスに行きました。楽器が出来ないといけないと言っては奥さんが演奏するチェロを自分も買い、習って、生の音を研究しました。そんな人です。コンプの使い方、リミッターの使い方、EQの設定、+のみならず−するのも上手い。時々ひとりごとを言う。組んでる人が駄目だと短気な面もあります。ビルのすごさはこれは世界レベルなので日本一と世界一の違いがあるのだと思います。でも、血の違い、歴史や文化の違いで如何んともし難いところと、実は、本当に紙一重のところとあるように思います。惜しいです。たとえ紙一重であっても大きな差ですから見逃せません。これはエンジニアの世界だけの話しではなくて音楽そのものの話しです。日本の音楽はいつどのように世界に出て行けるのか? ……この話はここではこのくらいに。

――では『We are』から、エンジニアのビル・シュネーのドラムの音処理の特色がイントロから分かりやすいと思われる「時に愛は」を聴いてみましょう。

♪「時に愛は」(1980年)

新田 出だしから悔しいくらいクリスタルな透明感のある音がしていますね……。弦のこすれる音、0コンマ何秒の意図的なタイミングのズレ、すべての楽器の定位、幅、奥行き、隙間が見える氣がします。こじんまりせずおそらく実際のスタジオより広く伸び伸びと聞こえてきます。スティックがタムの皮に触れる瞬間の音、すかさず皮が元に戻る瞬間の音が連続して移動していく空気の流れを感じます。音圧も感じます。視覚的には移動するスティックの2本が何本にも増えてスローモーションで空気を切って流れていく。ベースの音も弾いている目の前50cmで見ている時に聞こえる指と太い弦がこすれボディーに共鳴している生の音が聞こえる。ラインがよく見えるからライン録りをしているのではなんて単純なことではないいい音ですね。アンプから出る音もマイクで拾っているのでは?なんていう単純な話でもない。場所によってコンプのかけ具合も触っているのかそんなことはせず自然のままなのか? わかりませんが素晴らしいです。小田君の歌についても、「始まりはいつも愛~」の出だしの「は」は、かすかな顔の動きを感じる。「それは~」の「そ」で唾が見える。「ただ青く~」の「く」で喉の形を感じる。「そ」は歯の隙間を感じる。舌の形かも知れない……。変態みたいですが(笑)、ディーテールの集合が音楽ですから。日本のエンジニアが録りの段階で丁寧に録っていたからビル・シュニーさんもこのように作れたという意味では日米合作です。アルバム全体についての思いということになると、そうですね、ツアーにおける楽屋がメンバーによって別のフロアーになっていくように難しい人間関係の中でよく作り上げたという感慨を持ちます。スタジオはビートルズの「LET IT BE」のレコーディングの重苦しさと重なるような印象を持っています。「Yes-No」が出来て本当に良かった……。

――でもオフコースって、せっかく『We are』というまとまりを見せたかと思ったら、次は『over』なんですよね。“over”を、バンドの終焉と受け止めた人もいて。

新田 そうですね。僕にもよくわからなかった。小田君はその後も自分の心の中をアルバムタイトルにしてメッセージを発し続けましたね。メンバーに対してもスタッフにも媒体にもファンにも織田信長の天下布武の旗印のように……。例えば、『The best year of my life』は、まさに今年1984年はお互いにそういう年にしようというメッセージが、『As close as possible』ではメンバーやスタッフが出来る限り近くになってというメッセージが……。そうだ、面白い話を思い出しました。ある日、小田君が自分の会社の要のスタッフがアズ・クロースなのに「クローズ」と発音したといって笑っていました。『STILL a long way to go』はグループを解散しこれから一人になるけれど音楽に終わり無し、これからも歩き続ける決意が出ていますね。セルフカバーアルバムに付けた『LOOKING BACK』もそのままですね。考えてみればデビューの前からOFF COURSEのOFFは群れない、並みでない、アウトロー的なロックスピリットが入っているし、それなのに「Fairway」、花道というタイトルは面白いですよね。2nd アルバムの「この道をゆけば」、GOIN’MY WAYも、初期に宣言した通りの人生になっって行ったし。ある時、嬉しそうに「“等身大”って英語で何て言うかわかる?」と聞くのです。「えー、何だろう?」と言うと「Life size っていうんだよ。いい英語だと思わない?」という話をしたことを思い出しました。

――この時期の曲では、どれを聴いてみましょうか。

新田 やはり聴かせてもらうとしたら、「言葉にできない」かな。

♪「言葉にできない」(1982年)

新田 終始流れている4分音符の正確なキックは心臓の鼓動、これまでひたすら歩いて来た彼の人生、ソロアルバムも出さないでオフコース一筋で歩いて来た今日までをじっと振り返っているように僕には聞こえました。GのKeyでイントロが始まって「ラ~ラ~ラ~」の歌が入った瞬間にEbのKeyに転調する。何だこれと驚く。イントロのメロディー最後の音がG、転調したKey:Ebの出だしのLaが同じG。綺麗な転調ですね。「ラ~ラ~ラ~」が左右に分かれて二重で聞こえてくる。小田君ならいくらでも2つの歌を同じに揃えることが出来るのにわざと思うがままに無心で歌っている。「終わるはずのない愛が~」という歌の出だしでセンターから歌が登場する。ステージで言えば1本の明るいピンスポが中央の顔に当たった感じ。こんな優しく強い歌声は聞けない。また、「ラ~ラ~ラ~」で声は左右に広がる。「もう消えた~」の歌詞はダブルの声で強調している。美しい建築のような作りです。間奏のメロディーをハーモニカで吹いているのは、2人いるリードギターを誰にももう頼めなくなったのか? と妄想させる。妄想ですよ? あれだけうまくいっていたのに親の心子知らずか? 「リズムセクションの音量を上げて歌を下げるべきでないか? 小田さんは古いのではないか?」なんて3人から突き上げられることもあった。孤独だ。だから、この歌を聞いていて「哀しくて」、「くやしくて」のところまではこらえていた涙が「嬉しくて」でもう我慢出来なってくるんです。努力家だと思っていた人は、実は手の届かない天才だった。すごい歌ですね。世の中にはやたら長いだけの無駄な歌が多い中で、6分23秒のどこにも省けるところがない。エンディングではメロが8分音符で奏でられる。武道館10日間公演のひまわりが見えてくる。Codaはただの繰り返しではない。最後のリピート2回目に奏でられるラミファ・ソレミの対旋律にまたはっとする。昔、ビートルズの「All you need is love」を聞いていて終わりのほうでイギリスの第2の国歌とも言われるグリーンスリーブスがかすかにかに聞こえてくるのを発見した時のような感動が走る。小田和正のこだわりと才能にほれぼれとしたものです。聴き直してまたそう思います。是非、改めてハイレゾで聴いて欲しい。

――私が小田さんに取材した時のご本人の話では、まず“ラ~ラ~ラ~”の冒頭が出てきて、まさにこれは“言葉には出来ない感情なんだ”ということで、こうした作品になったんだと仰ってましたけど……。

新田 武道館10日間が終わって、これから先のグループのことを考えるに当たって僕は小田君にある提案をしました。「メンバー全員で中国に行かないか?」という誘いでした。「何故?」小田君はけげんな顔をしました。当然です。あまりにも唐突だし、しかもその頃は簡単には中国に行けない時代でしたから。冒険でした。僕は、「中国の長い歴史、文化、広さ等に触れれば我々が当面している問題が如何に小さいか、その先が見えてくるのでは?」といったようなことを答えました。ちょうど東芝EMI会長の高宮昇さんが中国の招きで、日中友好協会が主催する長旅に行かれる計画が進んでいました。「お供で連れて行ってもらわないか?」と言いました。小田君は、「行こう」と答えてくれました。準国賓待遇の正式訪中団の随伴ということで、我々は3週間を費やして北京、西安、洛陽、上海の旅に出ました。車は僕らが乗っている車くらいしか見当たりません。広い道路の対向車線からは何百何千という数の自転車が赤とんぼのように途切れること無く走ってくる時代でした。北京の最後の晩、お世話になった中国の人たちに対して日本側が中国料理店で答礼宴を開きました。丸いテーブルが4つか5つくらいの人数でした。最後にオフコースからも一言ということになり小田君は挨拶の代わりに日本から持って来たオベイションのギターでメンバーと「いつもいつも」を歌いました。「あなたのことは忘れないよ ふるさとの海や山のように、ふるさとの父や母のように、いついつまでも、いつもいつもいつも……」通訳が歌に合わせて訳していきます。歌う側も聞く側も涙無しにはいられませんでした。音楽の力は偉大だと思ったことは何度もありますがこの時のことはいつまでも決して忘れません。おそらくメンバーは並みでは味わえない経験をして、それなりの収穫を持って帰国したのだと思います。それから約6年、解散をする1989年までオフコースは活動を続けます。

――前編・後編と、2回に渡りお話を伺ってきましたが、最後にハイレゾで音楽を楽しめる時代がやってきたことに関して、最後にご感想を伺えますでしょうか。

新田 映像はどんどん画像が進化していってるし、家庭内でも屋外でも大型化している中で、オーディオだけはどんどん小さくなっている。音というのはある音量を出さないと本来の音になはなりません。ですからスピーカーにしろヘッドホンにしろ、音の質だけが大事なのでなくて音量そのものが必要だと考えます。個人的にはスタジオモニターのようなスピーカーでそれなりの音量で聴くのが好みですが、ハイレゾ対応のヘッドホンには驚かされました。日進月歩で想像をはるかに超えていました。私も考えを改めないといけないと思っています。そもそもCDが登場した1982年から5%台に普及した1984年あたりはアナログは古いもので音が悪く、デジタルこそが万能みたいに思っていました。その後も暫くそういう風潮が続いたし、実際CDの普及でどれだけ便利になったか、個人的にもどれだけお世話になったかわからない。業界は特需景気を経験しました。約30年が経過しデジタルの究極の目標は、限りなくアナログの音質に近づけることだと誰もが感じるようになった。我々音楽の制作者たちはいつかCDの限界を解決してくれるシステム、ハードウェア、インフラが出現することを夢見て、せめてスタジオにおけるレコーディング時にはいつかそういう時代が来たら対応出来るようにと192khzのサンプリング周波数、24bitで原盤、いわゆるオリジナルコンテンツを固定してきたんです。CDを開発したのもSONYですが、それ以上の音を開発するために今も同じSONYが先頭に立って挑戦されていることに素直に敬意を表します。そして、この先を楽しみにしています。夢が無くなったら音楽産業は成り立ちません。ミュージシャンが演奏しているそのままの音、或はそれ以上の音、プロの人達が普段スタジオで聞いている音が世の中に届けられたら、ただマーケットが拡大するだけでなく誕生する音楽そのものに影響を与える。ライブにしか興味を感じていない人達に家庭でいい音で何度でも誰とでも聞ける楽しみ方が出来るようになって欲しい。ヒットした曲をライブで聴くだけでなく、ヒットを生み出していく聴き方を皆がしてくれると嬉しいです。

――2回に渡り、貴重なお話をありがとうございました。

オフコースのハイレゾ音源はアルバム10作品が配信中!(2015年12月現在)

『JUNKTION』『FAIRWAY』『We are』『over』など……

ファン投票によるセレクション・ベスト

『OFF COURSE BEST “ever” EMI Years』

【プロフィール】

新田和長(にった・かずなが)

早稲田大学在学中の1967年、「ザ・リガニーズ」を結成し「海は恋してる」などを発表。

1969年 東芝音楽工業株式会社(現EMIミュージック・ジャパン)に入社。プロデューサーとして、赤い鳥、オフコース、トワ・エ・モワ、RCサクセション、はしだのりひことクライマックス、加藤和彦、北山修、サディスティック・ミカ・バンド、チューリップ、甲斐バンド、長渕剛、かまやつひろし、加山雄三、寺尾聰、稲垣潤一など数々のアーティストを担当。

1984年 株式会社ファンハウスを設立し、代表取締役社長に就任。オフコース、稲垣潤一、舘ひろし、小林明子、岡村孝子、小田和正、永井真理子、辛島美登里、シングライクトーキング、S.E.N.S.、大事MANブラザーズバンド、ACCESS、斉藤和義、THE YELLOW MONKEYなどを輩出。

1998年 株式会社BMGジャパン取締役、RCAアリオラジャパン社長兼務。

1999年 株式会社BMGファンハウス代表取締役副社長。

2001年 株式会社ドリーミュージックを設立、代表取締役社長兼CEO就任。

2013年 株式会社新田事務所代表取締役社長、現在に至る。

これまでに日本レコード協会理事、同副会長、音楽産業・文化振興財団理事などを歴任。